Пролеткульт как он есть

Сегодня, когда учреждения культуры в Москве повсеместно переводятся на коммерческие рельсы, будет не лишним обратиться к опыту молодой Страны Советов, сумевшей за короткое время поднять культурный уровень большого числа граждан на прежде недостижимые высоты. Особенности послереволюционного культурного строительства наглядно проявились в жизни Москвы, в значительной степени определявшей основные тенденции культурного развития всей страны.

Сегодня, когда учреждения культуры в Москве повсеместно переводятся на коммерческие рельсы, будет не лишним обратиться к опыту молодой Страны Советов, сумевшей за короткое время поднять культурный уровень большого числа граждан на прежде недостижимые высоты. Особенности послереволюционного культурного строительства наглядно проявились в жизни Москвы, в значительной степени определявшей основные тенденции культурного развития всей страны.

После революции становление новой культуры в Стране Советов шло по двум направлениям: приобщение к культурному наследию широких слоев трудящихся и формирование новой пролетарской культуры. Впервые начала создаваться государственная система охраны памятников истории и культуры. В 1918 году Совнарком принял ряд декретов об их учете. А в течение 1918-1920 годов были национализированы наиболее ценные общественные и частные собрания: Третьяковская галерея, Румянцевский музей, Музей изящных искусств, коллекции С.И Щукина и другие. Молодое Советское государство ввело запрет на вывоз за границу представляющих государственную ценность научных, литературных, музыкальных и художественных произведений; ограничило вывоз музыкальных инструментов, технических, медицинских и учебных изданий; отменило право частной собственности на архивы писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях.

Вопросами «культурного строительства» занимался Народный комиссариат просвещения, при котором были образованы музейный, театральный, музыкальный отделы и отдел изобразительных искусств. Об успешности их работы говорит, например, такой факт, как создание при музейном отделе Наркомпроса Всероссийской комиссии по реставрации памятников искусства, позже преобразованной в Центральные государственные реставрационные мастерские.

Важную роль в деле «ликвидации художественной безграмотности» призваны были играть клубы, студии, дома и дворцы культуры. К 1920 году в Москве насчитывалось более 150 клубов, а к 1922 году – более 200. В клубах проводились лекции, выставки и митинги, ставились спектакли, организовывались концерты и танцевальные вечера. При клубах открывались пункты ликвидации безграмотности и кружки художественной самодеятельности. Особой популярностью пользовались драмкружки, которые зачастую вырастали в самодеятельные театры. Немало их образовывалось и при воинских частях.

Наибольшее распространение получили заводские и фабричные клубы, самые известные из которых – Дворец культуры автозавода имени Лихачева, Дворец культуры Метростроя, Дворец культуры имени Горбунова, Центральный Дом культуры железнодорожников, Дом культуры работников газеты «Правда» и другие. Эти клубы помогли приобщить к творчеству тысячи рабочих.

В конце 1920-х – 1930-х годов многие самодеятельные коллективы столицы добились внушитель ных успехов. В городе появились хоры, симфонические оркестры, оперные коллективы, филармонии, театры, студии изобразительных искусств, танцевальные и другие творческие коллективы. В 1927 году в Москве было образовано Общество художников-самоучек (ОХС), отделения которого впоследствии возникли во многих городах СССР. В 1931 году ОХС, занимавшееся в основном станковой живописью на актуальные политические и производственные темы, влилось в сектор Российской ассоциации пролетарских художников. В 1932 году на базе Дома имени Поленова в Москве был создан Центральный дом самодеятельного искусства (ЦЕДИСК), а в 1934 году открылся заочный народный университет искусства (ЗНУИ). В 1932 году в столице прошла I Всесоюзная олимпиада художественной самодеятельности. А с 1936 года декады национального самодеятельного искусства проводились уже регулярно.

Народное художественное творчество никогда еще не поднималось на такую высоту. Тысячи людей с увлечением писали стихи и рассказы, играли в самостоятельно поставленных спектаклях, пели, танцевали, занимались резьбой по дереву и кости и многими другими видами творчества.

Работу домов творчества и крупнейших клубов контролировали городской и областной партийные комитеты.

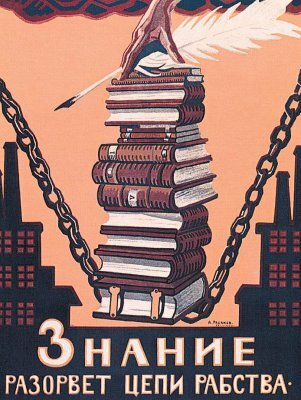

Коренной реорганизации после Октябрьской революции подверглось и библиотечное дело. Крупные частные книжные собрания были национализированы. Желающие сохранить свои библиотеки должны были получить специальные «охранные грамоты» Наркомпроса. Быстро росла сеть небольших массовых библиотек и читален, районных передвижных книжных фондов. В ноябре 1920 года все библиотеки были объявлены общедоступными и переданы в ведение Наркомпроса. С 1921 года ведомства и издательства стали присылать обязательный бесплатный экземпляр всех выходящих в стране произведений печати в Государственную библиотеку имени В.И. Ленина, которая вскоре превратилась в одну из крупнейших библиотек мира.

В 1922 году в Москве открылись две крупные библиотеки: театральная (ныне – Российская Государственная Библиотека Искусств) и неофилологическая (с 1924 года – Библиотека иностранной литературы или БИЛ, с 1948 года– Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы или ВГБИЛ). При библиотеке вскоре были открыты кружки по изучению иностранных языков, преобразованные в 1926 году в Высшие курсы иностранных языков, а в 1930 году – в I-й Московский институт новых языков (впоследствии – МГПИИЯ имени М. Тореза, ныне – Московский государственный лингвистический университет).

В условиях массовой неграмотности библиотеки и заводские читальни стали культурно-просветительными заведениями «широкого профиля». Они не только давали возможность познакомиться с печатными изданиями, их посетители становились слушателями лекций на самые разные темы: о литературе и искусстве, санитарии и гигиене, о здоровом питании, об изменении положения женщины в обществе и т.д.

К концу 1920-х годов значительно изменились условия отдыха москвичей, посещение парков стало привычным делом. Только за 1929-1933 годы в Москве открылись четыре Парка культуры и отдыха: Центральный им. Горького, Сокольнический им. Бубнова, Измайловский им. Сталина и Краснопресненский. В каждом из них имелись физкультурные площадки и детские городки.

Рассказ о становлении культуры в Советской Москве мы продолжим в одном из следующих номеров газеты.