Из истории становления советского театра

Немногие знают, что значительное число современных московских театров берет свое начало в первых послереволюционных годах. Именно тогда в столице была заложена основа классического репертуарного театра, в последнее время подвергающаяся гонениям.

Немногие знают, что значительное число современных московских театров берет свое начало в первых послереволюционных годах. Именно тогда в столице была заложена основа классического репертуарного театра, в последнее время подвергающаяся гонениям.

Несмотря на тяжелую экономическую обстановку, развитию театрального искусства как наиболее доступного пониманию широких народных масс молодое советское правительство уделяло особое внимание. Моссовет оказывал финансовую поддержку ведущим из существующих тогда театров, а после принятия Совнаркомом в августе 1919 года декрета «Об объединении театрального дела» все театры были взяты на государственное обеспечение. «Театральным строительством» в Москве руководили Театральный отдел Наркомпроса и Художественный подотдел Московского отдела народного образования (МОНО).

Стоимость театральных билетов была разделена на три категории (они стоили 250, 150 и 100 рублей). В комиссию по распределению билетов поступало 75% «дешевых» и 25% «дорогих» билетов во все московские театры. Примерно 60% из них распределялись среди служащих профсоюзов, 13% – среди учащихся школ II-й ступени, 7% – среди студентов вузов, 10% передавались Военкомату.

К работникам театрального искусства были обращены призывы: «На улицу!», «Для всех!», «Для каждого!». В 1918-1920-е годы регулярно организовывались районные передвижные спектакли как центральных театров, так и отдельных трупп. Наибольшее развитие в первые послереволюционные месяцы получили театры фарса и миниатюр. В 1917 году наблюдался настоящий «бум» представлений этих театров. Однако уже в 1918 году число спектаклей подобных театров сократилась вдвое на фоне значительного роста числа драматических спектаклей, в том числе передвижных.

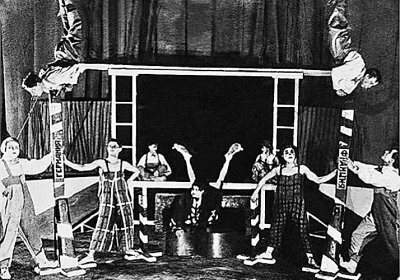

В первые послереволюционные годы сеть московских театров стремительно росла. В 1919 году Владимир Немирович-Данченко основал в Москве Музыкальную студию (впоследствии театр его имени). А 7 ноября 1920 года в Москве открылись сразу три театра. Спектаклем по пьесе «Зори» Э. Верхарна открылся Театр РСФСР 1-й, возглавляемый Всеволодом Мейерхольдом. В бывшем театре «Эрмитаж» стал работать первый рабочий театр – Центральная арена Пролеткульта, а в здании бывшего цирка братьев Никитиных – первый профессиональный агитационный театр – Театр Революционной Сатиры, более известный как Теревсат (с 1922 года – Театр Революции, с 1954 года – Театр имени Владимира Маяковского). В 1921 году на базе студии МХАТ был создан театр имени Евгения Вахтангова. В 1920-е годы возникли также театр имени МГСПС (1923 год, впоследствии Театр имени Моссовета), Театр сатиры (1924), Театр-студия имени Ермоловой (1925, после объединения в 1937 году с театром-студией Н.П. Хмелева – Театр имени М.Н. Ермоловой), Центральный театр рабочей молодежи, более известный как ТРАМ (1927, с 1938 года – Театр имени Ленинского комсомола), Театр оперетты (1927), разъездной Театр транспорта, находившийся в ведении Министерства путей сообщения (1929, с 1959 года – Театр имени Н.В. Гоголя), Центральный театр Красной Армии (19291930).

В 1931 году впервые поднял свой занавес цыганский театр «Ромэн». Широкое распространение получили и другие национальные театры: еврейский, польский, армянский. В 1930 году в Москве впервые проходила Олимпиада национальных театров. В дальнейшем столичные смотры республиканских театров на декадах национальных искусств стали традиционными.

Несмотря на господство в театральном искусстве тех лет новых революционных форм, неизменной популярностью пользовались и такие виды сценического искусства, как опера и балет. Первый сезон Большого театра в Красной Москве, в течение которого было дано 170 оперных и балетных спектаклей, открылся уже 4 декабря 1917 года. Оперные спектакли давали также в Театре музыкальной драмы (бывший театр С.И. Зимина, который просуществовал до 1924 года) и в Народном доме имени И. Каляева.

Популярностью среди рабочих пользовались в 1918-1919 годы спектакли передвижной оперной труппы театрально-музыкальной секции МОНО, которая выступала в зале Хлебной биржи, в кинотеатрах, а также на площадях и фабриках.

Большое внимание уделялось представлениям для подрастающего поколения. В июне 1918 году при художественном подотделе МОНО была создана подсекция показательной работы для детей, которая организовывала выездные концерты и спектакли. В июне 1920 года инсценировкой повести Редьярда Киплинга «Маугли» открылся Первый Государственный театр для детей (впоследствии Госцентюз). В спектакле приняли участие Игорь Ильинский и Мария Бабанова. В июле 1921 года сказкой Ц. Топелиуса «Жемчужина Адальмины» открылся Московский театр для детей под руководством Наталии Сац (с 1936 года – Центральный детский театр). Большое распространение получили выездные детские представления в школах, клубах, во дворах рабочих окраин. В 1927 году в Москве начала свою деятельность передвижная детская труппа, впоследствии выросшая в Московский ТЮЗ (в 1941 году соединился с Госцентюзом). В 1930 году открылся Театр детской книги (с 1937 года – 1-й Московский кукольный театр), а в 1931 году при Центральном доме художественного воспитания детей был создан Государственный центральный театр кукол под руководством С.В. Образцова (ГЦТК), который полюбился не только детям, но и взрослым. Поначалу у театра Образцова не было своего помещения, машина с надписью «ГЦТК» возила актеров с куклами по московским дворам, школам, домам культуры. Лишь в 1937 году труппе театра и созданному к этому времени музею кукол было предоставлено помещение в центре Москвы на площади Маяковского. В 1937 году при Музее детской книги создали передвижной театр теней, ставивший спектакли по мотивам сказок народов мира.

Вплоть до 1919 года репертуар драматических и музыкальных театров оставался практически неизменным по сравнению с 1914 годом. Со второй половины 1919 года театральный репертуар был взят под контроль МОНО, под влиянием которого с 1920 года театры отказались от пьес «мелких, пошлых, рассчитанных только на забаву». В нем стала преобладать революционная тематика. К известным оперным произведениям писались новые либретто. Например, к опере Д. Пуччини «Тоска» было написано либретто, посвященное Парижской Коммуне, а к опере Д. Мейербера «Гугеноты» – о восстании декабристов.

Однако уже в 1923 году нарком просвещения Анатолий Луначарский выдвинул лозунг «Назад к Островскому». Вопреки позиции представителей «левого» театра, советский театр взял курс на сохранение и развитие лучших реалистических традиций русской драматургии. Дальнейшая история советского театра подтвердила правильность выбранного пути.

На фото: первый рабочий театр Пролеткульта; труппа Театра Революционной Сатиры.