Разрешение на каждое усыновление российского ребенка за рубежом должен подписывать президент

В российской прессе появилось сообщение о том, что Кремль подумывает создать министерство или федеральное агентство при Минобрнауки, которое займется проблемами детей-сирот. Таким образом, будет сформирована новая административная отрасль, бюрократическая сфера, до края наполненная проектами планов и программ, чиновниками, расходами на многочисленные инспекционные поездки, отчетами, фирменными шариковыми ручками, красочными буклетами с таблицами и графиками и т.п.

В российской прессе появилось сообщение о том, что Кремль подумывает создать министерство или федеральное агентство при Минобрнауки, которое займется проблемами детей-сирот. Таким образом, будет сформирована новая административная отрасль, бюрократическая сфера, до края наполненная проектами планов и программ, чиновниками, расходами на многочисленные инспекционные поездки, отчетами, фирменными шариковыми ручками, красочными буклетами с таблицами и графиками и т.п.

Планируемая институционализация деятельности по устройству детей-сирот означает, что власть не предвидит в перспективе реального уменьшения их численности в России (!) ввиду своей стойкой неспособности осуществлять эффективные меры по предупреждению сиротства. Дети России в течение уже более двадцати лет испытывают на себе жестокое отношение со стороны олигархического режима. Такая жестокость проявляется и в прекращении финансирования специальных программ помощи детям-сиротам.

Рыночная экономика в России, отражающая интересы ее «олигархищнического» слоя, требует все нового и нового сокращения расходов на социальные нужды, в том числе путем передачи ответственности за материальное обеспечение российских сирот зарубежным усыновителям. В 2011 году в другие страны было передано 3,4 тыс. детей, из них 956 – в США, 798 – в Италию, 685 – в Испанию, 283 – во Францию, 215 – в Германию, 129 – в Ирландию, 87 – в Израиль.

Можно предвидеть, что, сторонясь решения задач искоренения социальных причин сиротства в России (таких, как нищета в семьях с детьми, рост безработицы, нарастающая платность медицинских услуг и образования, алкоголизация и наркотизация молодежи, пропаганда по телевидению и в буржуазных СМИ аморальных форм поведения молодых людей), новое федеральное ведомство сосредоточится в основном на стимулировании процессов международного усыновления. При существующей власти эти процессы, к сожалению, будут набирать обороты, поскольку низкий и очень низкий уровень жизни большинства российских семей, при всем их желании, не позволяет добрым людям взять на себя ответственность за судьбу покинутого родителями ребенка.

Следует напомнить, что из-за крайне слабого национального законодательного обеспечения интересов детей в России большое значение, компенсирующее этот пробел в законах, имеет Конвенция о правах ребенка – документ международного права, обязательства по выполнению которого перешли Российской Федерация от СССР (1991 г.). Что касается детей, лишенных семейного окружения, Конвенция допускает международное усыновление, но устанавливает при этом четкие ограничения. Реальность такова, что в российской практике эти ограничения считаются лишними.

Министерство иностранных дел России, готовившее «Соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей», в угоду чьей-то недоброй воле игнорировало требование Конвенции о правах ребенка, согласно которому «Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы усыновления… обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны» (часть с статьи 21). Здесь важно подчеркнуть, что в Российской Федерации такие гарантии в отношении усыновления внутри страны в значительной мере обеспечиваются нормами Конвенции о правах ребенка.

Министерство иностранных дел России, безусловно, знало, что Соединенные Штаты Америки являются единственной в мире страной, не присоединившейся к Конвенции о правах ребенка. Уже по одному этому юридическому признаку США не могут рассматриваться в качестве партнера в переговорах об усыновлении российских детей-сирот. Но 12 июня 2011 года тогдашний премьер Путин поручил МИДу подписать от имени РФ соответствующее соглашение с «Американской стороной». В тот период конъюнктура была таковой, что интересы сторон в отношении усыновления российских детей совпадали, и Америка еще не «наступила на хвост» крупным российским чиновникам, как это произошло полтора года спустя. Помнится, представители «Единой России» прилюдно на телеэкранах рыдали (правда, без слез) от умиления, вызванного трогательной заботой своего лидера о детях-сиротах. Сейчас они снова рыдают, но уже от личной обиды на Америку за принятый так называемый «закон Магнитского».

Между прочим, соглашения об усыновлении, заключенные Россией с другими странами, хотя и присоединившимися к Конвенции о правах ребенка, тоже не безупречны как с правовой, так и с моральной точки зрения.

Так, в Конвенции установлено (часть b статьи 21), что «Государства-участники… признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком… если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным». Кто в России дает судьбоносное для ребенка-сироты заключение о «невозможности» его устройства на Родине? Мелкие и средние чиновники, руководствующиеся невнятными критериями такой «невозможности». Получается, что они-то и есть «государство-участник» Конвенции. А федеральная власть в решении этих вопросов просто «умывает руки».

Далее, напомним, что согласно пункту 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации, политика нашей страны «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». И гарантом этого права является президент страны. Из сопоставления приведенных здесь норм Конвенции о правах ребенка и Конституции РФ следует, что, принимая решение о передаче ребенка на усыновление за рубеж, Россия тем самым заявляет о своей экономической и моральной несостоятельности ввиду невозможности выполнения указанной нормы Конституции РФ в отношении данного ребенка. Вот здесь две «невозможности» и совпадают: одна – правовая, зафиксированная в Конвенции о правах ребенка, другая – фактическая, вытекающая из невыполнения нормы основного закона страны.

Отсюда неприятный вывод: учитывая высший (конституционный!) уровень подобного заявления, необходимо признать, что в цепи решений, касающихся судьбы ребенка-сироты, последнюю подпись в документе, закрепляющем невозможность обеспечения ему «подходящего ухода в стране происхождения», должен ставить… увы, президент Российской Федерации. Вот тут и понадобятся тысячи шариковых ручек из запасов будущего министерства по делам детей-сирот.

А может быть, огромная ответственность, которую влечет за собой такая державная подпись, наведет на мысль не отдавать детей за рубеж? Ведь ответственность за дальнейшую судьбу ребенка, как только будет поставлена подпись, персонифицируется…

КПРФ предлагает реальный выход из тяжелой ситуации с устройством детей-сирот в России. Во-первых, нужен социализм. Во-вторых, как заявил в недавнем телеинтервью лидер КПРФ Г.А. Зюганов, если уже сегодня из 50-60 тысяч рублей, затрачиваемых в детском доме на одного ребенка, хотя бы 20-30 тысяч отдать приемной семье, то завтра дети из детдомов будут разобраны по семьям, где будут развиваться и расти в теплой и благополучной семейной обстановке.

Нужен социализм!

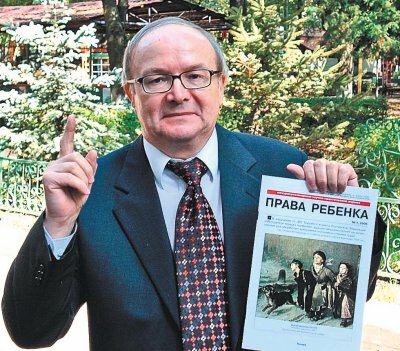

Юрий Лапин, врач-педиатр, доктор медицинских наук