«Я не поэт, я гражданин»

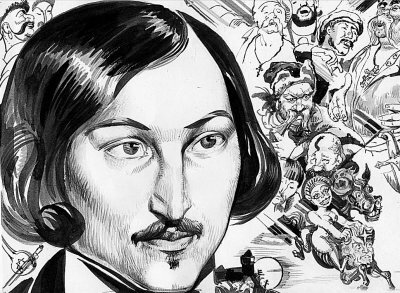

Гоголя мы знаем с детства. Помним по портрету из учебника литературы, помним по Вакуле и Оксане из старого фильма, помним по школьному сочинению «Образ Чичикова в «Мертвых душах». Но образ писателя-весельчака, сохранившийся в нашей памяти, не вполне соответствует Гоголю. Его судьба была далеко не безоблачной, а его персонажи – далеко не просто карикатурами на реальных людей.

Гоголя мы знаем с детства. Помним по портрету из учебника литературы, помним по Вакуле и Оксане из старого фильма, помним по школьному сочинению «Образ Чичикова в «Мертвых душах». Но образ писателя-весельчака, сохранившийся в нашей памяти, не вполне соответствует Гоголю. Его судьба была далеко не безоблачной, а его персонажи – далеко не просто карикатурами на реальных людей.

Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Полтавской губернии, в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда. Отец Гоголя был обеспеченным и просвещенным человеком, писал стихи и пьесы на украинском языке. Неподалеку был и домашний театр – в селе Кибинцы, имении соседа Д.П. Трощинского. Родители часто ездили в гости к соседям-помещикам и брали маленького Николая и его братьев с собой. Мальчик быстро начал проявлять себя как одаренное дитя – хорошо рисовал, много читал и хотел быть полезным своей стране. Любящие родители поощряли мечты своего сына, но реальность оказалась совсем не так добра...

Жизнь молодого Гоголя резко поменялась после переезда в Петербург. Город, представавший в местах юноши прекрасной столицей, разочаровал его. Северный климат и отсутствие службы (все департаменты долго отказывали ему в месте) удручали молодого человека. Особо ударило по самолюбию начинающего писателя то, что его первая поэма «Ганц Кюхельгартен», опубликованная под псевдонимом «В. Алов», вызвала резкие насмешки критики.

Появившаяся в конце 1829 г. служба (в департаменте государственного хозяйства) ничуть не улучшила его положения. Гоголь раз и навсегда разочаровался в «службе государственной», однако вскоре к нему приходит первый литературный успех: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832) вызывают всеобщее восхищение.

«Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности... Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился», – писал по прочтению «Вечеров...» Пушкин. Наверное, впервые в русской истории со страниц литературы устами рассказчика-пасечника Рудного Панько заговорил простой народ, заговорил сам по себе, а не через снисходительных и иногда чувствительных господ. «Вечера на хуторе близ Диканьки» стали настоящим гимном народу – доброму и человечному, ироничному и печальному, который живет, несмотря ни на что, и даже подшучивает над ленивыми и властными барами.

Именно этот социальный момент и вызвал бурю негодования. но на этот раз критика уже не смутила Гоголя. Получив одобрение от друзей, он издает «Миргород», где радостный мир «природной жизни» сменяется изображением «гнусной расейской действительности». Но в том же сборнике создает Гоголь и совершенно иное полотно – героическую повесть «Тарас Бульба». В ней отразились мечты автора о вольном, независимом народе, об освободительном движении и о настоящем вожде этого движения. Мирный народ под тяжелым гнетом польских захватчиков становится не просто огромной и устрашающей силой, но еще и определяет характер истории. Так еще задолго до «Войны и мира» прозвучала мысль о том, что не отдельная личность, а массы творят Историю.

Но, тем не менее, «Тарас Бульба» еще полон романтических настроений: тут не обходится без роковой красавицы, без предательства и расплаты и без прочих атрибутов романтической литературы. И это, разумеется, не могло удовлетворить Гоголя. «Мой смех, – писал он в 1847 году, – вначале был добродушен, я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я, наконец, задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над всем посмеяться – вот происхождение «Ревизора».

Так сам автор охарактеризовал рождение своей величайшей комедии. Комедия эта была встречена публикой довольно бурно, особую жизненность персонажей отметили и критики. Вся чиновничья братия, представленная в комедии, получилась у Гоголя не карикатурой и не фарсом, а самой типической бюрократией у власти. И именно потому она смешна настолько же, насколько и вечна.

По тому же пути пошел Гоголь и в следующем своем произведении – «Мертвых душах». Здесь образы становятся не просто смешными, но смешными до уродства. Повествование это – без единого положительного героя, бесконечное, комичное и жуткое – живет, как и сама Россия, по своей логике. Гоголь стирает грань между смешным и страшным, низводит каждую фигуру до ее гротесковой тени, и не ясно – Чичиков ли дурит Россию со всеми ее помещиками или это сама Россия водит его по кругу? Из этого круга нет выхода, а потому так мучался Гоголь, не в силах создать второй том – закономерную развязку истории. Не помогло писателю и путешествие за границу – уже в начале 1845 г. у Гоголя появляются признаки душевного кризиса. А в конце июня или в начале июля 1845 г. Гоголь сжигает рукопись второго тома.

Только в апреле 1848 года Гоголь окончательно возвращается в Россию и большую часть времени проводит в Москве. Пытается продолжить работу над вторым томом «Мертвых душ», а также делает первую и последнюю попытку устроить личную жизнь – делает предложение А.М. Виельгорской, но получает отказ.

В октябре 1850 года Гоголь приезжает в Одессу. Его состояние несколько улучшается, он охотно сходится с актерами одесской труппы и местными литераторами. По возвращении в Москву приступает к работе с новыми силами и 1 января 1852 г. сообщает, что второй том «совершенно окончен». Однако в последних числах месяца душевная болезнь писателя резко обостряется. Он явственно чувствует приближение смерти.

7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись второго тома. 21 февраля утром Гоголь умер в своей последней квартире – в доме Талызина в Москве.

Вся жизнь Гоголя была посвящена служению народу.

И никто так, как он, не смог отобразить народной жизни со всех ее сторон. Уже после его смерти русский критик Чернышевский писал: «Ни в ком из наших великих писателей не выражалось так живо и ясно сознание своего патриотического значения, как в Гоголе. Он считал себя человеком, призванным служить не искусству, а отечеству; он думал о себе: «Я не поэт, я гражданин». И в этих словах звучит посмертное признание великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.

Рисунок Геннадия Животова