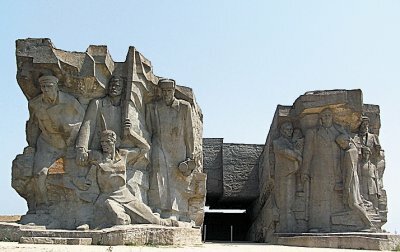

Аджимушкай – не сдавшаяся врагу крепость

В декабре 1943 года на окраине разрушенного поселка Аджимушкай бойцы Красной Армии обнаружили полузаваленные входы в подземелья. На штабных картах оно обозначалось как Аджимушкайские каменоломни. В них на многие километры раскинулась разветвленная и многоярусная сеть широких тоннелей и узких боковых коридоров.

В декабре 1943 года на окраине разрушенного поселка Аджимушкай бойцы Красной Армии обнаружили полузаваленные входы в подземелья. На штабных картах оно обозначалось как Аджимушкайские каменоломни. В них на многие километры раскинулась разветвленная и многоярусная сеть широких тоннелей и узких боковых коридоров.

Как только наши солдаты спустились вниз, им открылась страшная картина. Везде было разбросано всевозможное армейское имущество. На стенах можно было прочитать надписи, адресованные Родине, родным и близким. Все они были сделаны летом и осенью 1942 года.

Но самое страшное – огромное количество останков погибших здесь людей. На некоторых скелетах едва держались лохмотья красноармейских гимнастерок. Были скелеты, странно скорченные. Это свидетельствовало о том, что люди погибли мучительной смертью.

В одном месте бойцы увидели прислоненное к стене древко с истлевшим знаменем, а около него – трупы двух часовых.

На полу валялись пожелтевшие бумаги. Они оказались штабными распоряжениями, списками подразделений, приказами по гарнизону. В подземельях нашли также дневники политрука морской пехоты Александра Сарикова и пехотинца, старшего лейтенанта Андрея Клабукова. Когда офицеры в штабе прочитали эти документы, стало ясно, какой удивительный подвиг мужества и стойкости совершили в Аджимушкайских каменоломнях советские люди.

Восточный берег Крыма вместе с городом Керчью четыре раза переходил из рук в руки. В конце апреля 1942 года немцы стянули в Крым большое количество танков и авиации. Враг нанес внезапный и мощный удар, и наши части не устояли. Безуспешно стараясь остановить врага, советские войска с боями отходили в сторону Керчи и пролива.

В это время на окраине Аджимушкая шел многодневный и тяжелый бой. Роты командующего обороной старшего лейтенанта Белова уверенно отбивали атаки противника. Но силы были неравными. Теснимые танками врага, пехотинцы Белова вынуждены были уйти под землю каменоломен… Сюда же со стороны Керчи тысячами шли местные жители, спасаясь от фашистов, и остатки разбитых частей Красной Армии.

Сколько всего ушло под землю людей? По мнению исследователей, от 15 до 30 тысяч человек. Старшие командиры, оказавшиеся в подземельях, создали штаб обороны каменоломен. Командование гарнизоном Аджимушкая принял на себя полковник П.М. Ягунов. Сорокалетний батальонный комиссар И.П. Парахин стал его заместителем по политической части, капитан Левицкий – начальником штаба, интендант Желтовский – начальником снабжения. Боевые батальоны этого «полка» возглавили танкист полковник Г.Бурмин, пехотинец полковник Ф.Верушкин и морской пехотинец капитан А.Панов. Каждому из батальонов было поручено оборонять определенный участок каменоломен. Нередко гарнизон делал ночные вылазки и наносил противнику немалый урон.

В каменоломнях находились армейские продуктовые склады. Под землей оказалось несколько десятков лошадей. Их пришлось забить, и мясо их поступило на кухни. Снабжать продовольствием предстояло не только бойцов и командиров, но и гражданских лиц. Чтобы растянуть запасы продовольствия, пришлось для всех установить жесткий паек. С трудом, но все же удавалось решить проблему водоснабжения – по ночам, рискуя жизнью, специальные отряды забирали воду из колодца, находившегося вне каменоломен.

Защитники каменоломен остались, несмотря на жестокие испытания, советскими людьми. Они сохранились вполне организованной и боеспособной воинской частью.

Умные, опытные командиры аджимушкайцев сделали все, чтобы их бойцы чувствовали как можно меньше свою оторванность от Родины и от армии. С утра часть подразделений уходила нести службу. Бойцы занимали свои места у выходов из каменоломен. Другие выполняли необходимые хозяйственные работы. Остальные роты собирались на военные занятия.

Прежде всего, бойцам читали сводку Совинформбюро, принятую радистом. Затем командиры изучали с бойцами оружие, тактику, военное дело. Политработники проводили политинформации.

А вечером в подземелье работали «клубы», где люди пели любимые песни, танцевали, читали вслух книги.

В подразделениях регулярно проходили партсобрания. Любой вопрос жизни и быта гарнизона был предметом обсуждения коммунистов. Партийная организация гарнизона все время росла – новые и новые командиры и бойцы подавали заявления о приеме в партию.

Все это помогало поддерживать в людях бодрость духа, уверенность в победе даже в самой страшной обстановке. Но самое главное, что помогало людям переносить все испытания, была их повседневная, планомерная борьба с врагом. Гарнизон выполнял эту задачу, хотя не получал приказов и был лишен связи со своим командованием – все попытки радистов «достучаться» до «Большой земли» оказались тщетными.

В ночь на 25 мая у входов в каменоломни немцы установили какие-то машины. На рассвете эти машины были пущены в ход, и тогда по подземным тоннелям и коридорам начал распространяться едкий ядовитый дым. Так было совершено одно из самых чудовищных злодеяний гитлеровского фашизма. Защитники подземного гарнизона составляли едва ли десятую часть населения подземного города, и жертвами преступления немцев должны были в первую очередь стать женщины, дети и старики. В подземелье погибли от удушья тысячи людей. Несколько тысяч человек вырвались наружу из подземелья – и тут же были расстреляны немцами или взяты в плен.

Удивительно, но и в таких условиях защитники гарнизона продолжали свою работу, хотя их становилось все меньше и меньше. Они совершали дерзкие налеты на фашистов, убивали их, забирали у них оружие и запасы продовольствия и воды. А газовые атаки все продолжались и продолжались…

По свидетельствам жителей Керчи и соседних сел, борьба аджимушкайского батальона продолжалась до конца октября или до первых чисел ноября, когда командиры повели оставшуюся в живых горсточку бойцов в последний, тяжелый бой. Большинство его участников погибли. Некоторые тяжело раненные и обессиленные защитники аджимушкайского гарнизона попали в плен к фашистам. Так закончила свою борьбу подземная крепость Аджимушкай, ставшая, как и Брестская крепость, символом мужества, духовной силы и единения советских людей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.