Склонить голову? Только перед народом! К юбилею Шолохова

В этом году весь мир отмечает 110-летие со Дня рождения Михаила Шолохова. Сложное время требует не менее сложных оценок. За каждым поворотом истории стоят сотни людских судеб, поток времени, подобно порыву ветра, уносит миллионы имен и событий, и требуется немало усилий собрать, выстроить, рассказать... Но иногда случается так, что сама эпоха, сам стремительный ход истории не оставляет времени на раздумья. Тогда рождаются редкие по силе и масштабу произведения. Для Советской эпохи таковыми стали произведения Шолохова.

В этом году весь мир отмечает 110-летие со Дня рождения Михаила Шолохова. Сложное время требует не менее сложных оценок. За каждым поворотом истории стоят сотни людских судеб, поток времени, подобно порыву ветра, уносит миллионы имен и событий, и требуется немало усилий собрать, выстроить, рассказать... Но иногда случается так, что сама эпоха, сам стремительный ход истории не оставляет времени на раздумья. Тогда рождаются редкие по силе и масштабу произведения. Для Советской эпохи таковыми стали произведения Шолохова.

Михаил Александрович Шолохов был ровесником первой русской революции – он родился в 1905 году, 11 (24 мая). Детство будущего писателя прошло в станице Вешенской Донецкого округа Области Войска Донского. Однако отец Михаила казаком не был – он, будучи выходцем из Рязанской губернии, неоднократно менял профессии: был и скупщиком скота, и земледельцем, и приказчиком в коммерческом предприятии и даже управляющим паровой мельницы. Мать же была казачкой. Еще в юности она была выдана замуж против своего согласия за казака-атамана С. Кузнецова, но оставила его, сойдясь с А.М. Шолоховым. Вплоть до 1912 года будущий писатель считался незаконнорожденным, однако носил фамилию Кузнецов, считался казаком и имел все казачьи привилегии. Только после венчания родителей Шолохов обрел свою настоящую фамилию, утратив при этом принадлежность к казачеству.

Отец позаботился об образовании сына – в дом к Шолоховым был приглашен учитель, а в 1912 году Михаил был отдан в Каргинское мужское приходское училище по 2-му классу обучения. Однако доучиться ему не удалось – образование было прервано Гражданской войной. Совсем молодой Шолохов стал свидетелем многих кровавых событий, развернувшихся на Дону, – все это впоследствии послужило материалом для его произведений.

В боевых условиях дети быстро набирались опыта и становились взрослыми. В 1920 году 15-летний Шолохов работает сельским учителем. Однако он понимает, что имеющихся у него знаний явно не достаточно и потому в 1922 году решает поехать в Москву учиться. Но и тут его ждала неудача – ни заводского стажа, ни комсомольской путевки, которые требовались для поступления на рабфак, у него не было. Устроиться на работу тоже удалось не сразу. Пришлось поработать и грузчиком на Ярославском вокзале, и счетоводом и даже мостить булыжные мостовые. Но все это не мешало Шолохову учиться самостоятельно и писать: вскоре – 19 сентября 1923 года – состоялся его литературный дебют: в газете появился его фельетон «Испытание». А следующий 1924 год можно считать началом профессиональной деятельности Шолохова-писателя. В печати один за другим появляются его рассказы.

Однако постепенно у Шолохова созревает мысль о более масштабном произведении – романе «с широким показом мировой войны». «Работа по сбору материалов для «Тихого Дона», – писал позже сам Шолохов, – шла по двум направлениям: во-первых, собирание воспоминаний, рассказов, фактов, деталей от живых участников империалистической и Гражданской войн, беседы, расспросы, проверка всех замыслов и представлений; во-вторых, кропотливое изучение специальной военной литературы, разработки военных операций, многочисленных мемуаров. Ознакомление с зарубежными, даже белогвардейскими источниками».

Огромное количество сведений, которое довелось собрать совсем еще молодому писателю (Шолохову едва исполнилось 20 лет), требовало напряженной работы. Осенью Шолохов вернулся в Вешенскую и погрузился в работу над будущей эпопеей. Работа спорилась – уже осенью Шолохов отвез рукопись первого тома в Москву. Первые две части «Тихого Дона» были напечатаны в 1928 году, тогда же вышла первая книга романа отдельным изданием в «Московском рабочем». И сразу же после публикации на Шолохова обрушились беды. Молодому писателю не поверили, что такую психологически глубокую книгу мог написать человек его возраста.

«Боже мой, какая поднялась вакханалия клеветы и измышлений по поводу «Тихого Дона» и его автора! – вспоминала позже друг писателя Е.Г. Левицкая. – С серьезными лицами, таинственно понижая голос, люди как будто бы вполне «приличные» – писатели, критики, не говоря уж об обывательской публике, передавали «достоверные» истории: Шолохов, мол, украл рукопись у какого-то белого офицера – мать офицера, по одной версии, приходила в газету «Правда», или ЦК, или в РАПП и просила защиты прав её сына, написавшего такую замечательную книгу… На всех литературных перекрестах чернили и клеветали автора «Тихого Дона». Бедный автор, которому едва исполнилось 23 года!».

Разговоры о якобы плагиате не утихали до 1930 года. Шолохов писал Серафимовичу: «…вновь ходят слухи о том, что я украл «Тихий Дон» у критика С. Голоушева – друга Л. Андреева. <...> «Тихим Доном» Голоушев – на мое горе и беду – назвал свои путевые заметки и очерки, где основное внимание (судя по письму) уделено политическим настроениям донцов в 1917 году. Часто упоминаются имена Корнилова и Каледина. Это дало повод моим «друзьям» поднять против меня новую кампанию клеветы. Что мне делать, Александр Серафимович? Мне крепко надоело быть «вором»».

Критиковали роман и за неясную политическую позицию главного героя. Существует легенда, что Сталин обратился к Шолохову с просьбой сделать Григория Мелехова коммунистом. «Хотелось бы, чтобы полюбившийся всем нам герой пришел в итоге к коммунистической позиции», – якобы заключил свое обращение Сталин. «И мне бы хотелось, – как-будто отвечал Шолохов. – Но сам Григорий не хочет».

Поток обрушившейся критики не смог сломить автора. Работа над романом была продолжена, параллельно Шолохов начинает «повесть листов на десять… из колхозной жизни», которая постепенно перерастает в роман «Поднятая целина». В 1940 году «Тихий Дон» был выдвинут на Сталинскую премию. Премия была присуждена Шолохову в марте 1941 года. А уже в июне (буквально на второй день Великой Отечественной войны) писатель полностью перечислил ее в Фонд обороны.

Шолохов отправился на фронт, был корреспондентом «Правды» и «Красной звезды», участвовал в боях под Смоленском на Западном фронте, под Ростовом на Южном фронте. На глазах писателя погибла его мать от разорвавшейся во дворе дома авиабомбы. В январе 1942 года Шолохов получил серьезную контузию, а при эвакуации архива писателя была утрачена рукопись еще не напечатанной второй книги «Поднятой целины», а также рукописи «Тихого Дона». Но даже на полях войны, невзирая на все тягости и беды, Шолохов не прекращал литературной работы. В 1943 – 1944 годах публикуются первые главы романа «Они сражались за Родину».

После войны писатель был награжден орденом Отечественной войны I степени. А в 1965 году к Шолохову пришло и всемирное признание: за роман «Тихий Дон» ему была присуждена Нобелевская премия. Примечательно, что на церемонии ее вручения Шолохов отказался поклониться вручавшему премию королю Густаву Адольфу, добавив, что будет кланяться только перед народом. Наверное, в этом поступке проявился настоящий характер гордого казака.

После войны Шолохов продолжает участвовать в литературном процессе, пишет продолжение романа «Они сражались за Родину», а также повесть «Судьба человека», полюбившуюся многим советским читателям. Умер писатель 21 февраля 1984 года.

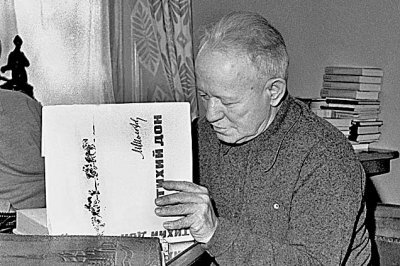

На фото: писатели Михаил Шолохов и Александр Фадеев осматривают прибор со сбитого немецкого самолета в августе 1941 года

Фото ТАСС